ヤマダホールディングスグループでは、事業活動におけるエネルギー使用量のほか、CO2や廃棄物排出量を把握し管理することで環境負荷低減に努めています。当社グループは、「くらしまるごと」をコンセプトに、お客様の生活基盤を支える多様な家電製品や住宅設備、家具・インテリア用品を取り扱っています。これらの製品は、日本国内だけではなく世界各地で製造・加工され、それぞれの地域におけるさまざまな資源が使用されています。このため、気候変動への対応や自然環境の保全は、当社グループの持続的な成長においても重要なテーマであると考えています。

当社グループでは、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)提言へ賛同を表明し、グループ全体の現状把握、ガバナンス体制の整備、戦略、リスク管理、指標と目標に関する検討を進めています。今後も気候変動関連、自然環境や資源循環を含む環境課題におけるリスクを適切に管理するとともに、自然環境の保全や脱炭素社会に向けたさまざまな変化を持続的な成長につながるビジネスチャンスと捉え、環境への取り組みを積極的に進めていきます。

TNFDにおける対応については、賛同に伴い「TNFD Forum」への参画および「TNFD Adopter」への登録を行いました。自然資本に関する国内外の最新知見を積極的に取り入れ、高度な情報開示に努めてまいります。

ヤマダホールディングスグループは、ステークホルダーの皆様への感謝と信頼を基盤としたサステナビリティ活動を推進しています。当社グループが持続的な企業価値向上を実現するにはガバナンスへの配慮が不可欠です。

当社では、取締役会が重要な経営・事業戦略を議論、方針の決定を行うとともに、ESG・サステナビリティ推進委員会を監督する役割を担っています。ESG・サステナビリティ推進委員会では重要事項についての意思決定を行い、その配下にある分科会においては、個別活動の内容について議論し、活動の進捗や目標の確認を行っています。取締役会の監督機能が十分に発揮できるよう、シナリオ分析で特定した気候変動リスク・機会に加え、自然環境や資源循環におけるリスク・機会などの重要課題は、ESG・サステナビリティ推進委員会で検討し、リスクへの対応状況などを取締役会へ定期的に報告しています。

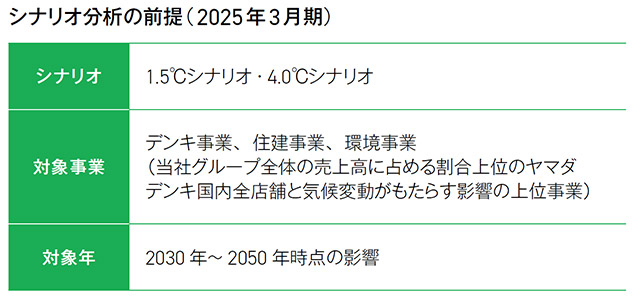

当社グループでは、TCFD提言に賛同し、対象事業、時間軸、シナリオを設定し、気候変動リスク・機会の分析・評価を行いました。

脱炭素に向けた規制や政策の強化がされ、気候変動への対策が進捗し、産業革命前の水準からの気温上昇が1.5~2.0℃程度となるシナリオです。顧客の製品・サービスに対する志向が変化し、企業の気候変動対応が強く求められ、未対応の場合は、顧客流出やレピュテーションリスク上昇が発生するなど、移行リスクは高まると推測しました。一方、気候変動による災害の激甚化や増加が一定程度抑制されるなど、物理的リスクは4.0℃シナリオと比べて相対的に低いと推測しました。(参照:IEA NZE 2050)

気候変動対策が十分になされず、産業革命前の水準からの気温上昇が4.0℃程度まで上昇するシナリオです。自然災害の激甚化、海面上昇や異常気象の増加が想定されるなど、物理的リスクは高まると想定しました。この影響を受け、BCP対応が優れた製品・サービスの競争力は高まるものと思料しました。一方、政府による規制強化がなされないなど、移行リスクは低いと推測しました。(参照:IPCC RCP8.5)

洪水リスクについては、当社のハザードマップに関するデータベースを活用し、デンキセグメントの国内全1,057店舗・事業所のうち36店舗を優先的に対応すべき店舗と特定しました。(特定した優先拠点の売上高に占める割合は3%)

当社グループでは、TNFD提言に基づき、事業活動における自然資本への依存およびインパクトの分析・評価を行いました。

TNFD提言が推奨するLEAPアプローチを採用し、デンキセグメント(国内のみ)の直接操業およびバリューチェーン(上流・下流)における事業活動を整理しました。自社の直接操業範囲および主要お取引先については、TNFDが推奨するツールのひとつであるENCOREを用いて自然資本への依存とインパクトを評価しました。

事業活動における自然資本への依存とインパクトの評価結果より、デンキセグメントの操業範囲において、水に関するリスクを重要課題のひとつとして特定しました。そのため、デンキセグメントの操業範囲について、世界資源研究所(WRI)が提供するAqueductを用いて、水ストレスを評価し、その結果に基づいて優先的に対応すべき店舗を特定しました。結果として、水ストレスについては、店舗別売上高および売場面積の観点から優先的に70店舗を確認し、水ストレスが「High」以上である店舗は存在しませんでしたが、「Medium-high」である店舗を優先的に対応すべき店舗として34店舗特定しました。

また、当社事業に関連する自然資本への依存およびインパクトの分析結果を踏まえ、自然資本に関するリスクと機会を評価し、重要なリスクと機会の特定を行いました。今後も、自然資本に関するリスク管理および機会創出に向けて、TNFD提言に準拠した取り組みの深化を図っていきます。

移行リスク

| 分類 | カテゴリー | 項目 | 発現時期 | 事業への影響 | 影響度 | 対応 | 事業インパクト |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 政策/法規制 | 気候変動・自然資本 | サプライチェーンにおける規制強化 | 短期~ 中期 |

サプライチェーンにおける規制強化による調達コストの増加 |

中 |

サプライヤーにおける自然環境保護活動を積極的に支援し、調達コスト上昇リスクに対応

年1回主要お取引先を対象にアンケートを実施し、リスクが高いと懸念される場合にはヒアリングや改善要請などの対応を実施

|

- |

| 自然資本 | 廃棄物・リサイクル規制 | 短期~ 中期 |

廃棄物処理およびリサイクル処理におけるコストの増加

|

中 |

産業廃棄物の削減とリサイクル処理の適正化の推進

廃棄物処理、リサイクル処理の内製化による規制対応費用等の削減

廃棄物焼却発電施設において、廃棄物の焼却熱を発電に利用し、電気エネルギーとして活用(2027年3月稼働予定)

|

- | |

| 気候変動 | 炭素税/炭素価格 | 短期~ 中期 |

カーボンプライシング(炭素税等)の適用により自社の電力コストの増加

|

大 |

ヤマダデンキ店舗における店内照明・空調・展示品の通電・切電管理

ヤマダデンキ店舗における省エネ設備への切り替え

ヤマダデンキ店舗における自家消費型太陽光発電パネルの設置推進

|

2030年時点の想定炭素課税額 36億円 |

|

|

炭素価格まで含めた価格競争力、低炭素材料、低炭素施工技術の開発が必要

|

大 |

サプライヤーにおける脱炭素活動への支援ならびに製造ラインおよび製造技術の効率化により調達コスト上昇リスクに対処

グループ企業との共同調達の順次拡大

製品設計時に「環境配慮設計アセスメント」を実施することで低炭素製品の開発を推進

|

最小値 ▲153億円 最大値 ▲655億円 |

||||

| 気候変動 | 省エネ規制 | 短期 | 省エネ基準などの規制の強化 |

大 |

社外資格「家電製品アドバイザー」や「スマートマスター」の資格取得のサポートを通じて、関連法規等を学ぶ機会を提供

社内資格「SDGsマイスター制度」による省エネに関する理解・知識習得を全社員に促し、 消費者へ説明することで脱炭素・低炭素社会づくりへの貢献につながる高省エネ性能製品への買い替えを促進

地方自治体が企画する省エネ家電買い替え促進補助制度等への積極的な参加を通じた省エネ家電の普及促進

調達・配送などのさらなる効率化により調達コスト上昇リスクに対処

サプライヤーにおける脱炭素活動を積極的に支援し、調達コスト上昇リスクに対処

|

1年伸長台数 ▲9% 金額 ▲354億円 |

|

エネルギーコスト上昇による店舗/事業所運営コストの増加 |

大 |

ヤマダデンキ店舗における店内照明・空調・展示品のきめ細かな通電・切電管理

ヤマダデンキ店舗における省エネ設備への切り替え

|

一店舗当たり平均の閉店コスト1,500万円 | ||||

| 市場 | 気候変動 | 顧客行動の変化 | 短期 |

耐久消費財(主に家電・家具)の買い替えサイクルが伸び、売上高が減少

|

大 |

社内資格「SDGsマイスター制度」による省エネに関する理解・知識習得を全社員に促し、消費者へ説明することで、脱炭素・低炭素社会づくりへの貢献につながる高省エネ性能製品への買い替えを促進

地方自治体が企画する省エネ家電買い替え促進補助制度等への積極的参加を通じた省エネ家電普及の促進

調達・配送などのさらなる効率化により調達コスト上昇リスクに対処

低炭素社会の構築に貢献する製品の普及を推進

|

1年伸長台数 ▲9% 金額 ▲354億円 |

| 評判 | 気候変動・自然資本 | 気候変動およびネイチャーポジティブへの対応の不備による売上の減少 | 短期~ 中期 |

環境対応が不十分であると消費者から認識され、売上高が減少

|

中 |

消費者への適切なコミュニケーション

消費者の環境意識への注視

TNFD対応の対象セグメントの拡大による対応力の強化

|

- |

| 気候変動・自然資本 | 製品の品質・安全性の低下による来店顧客減少 | 短期~ 中期 |

取扱製品において品質や安全性が低下したことによる来店顧客の減少

|

大 |

製品製造に関する監視体制の構築

SPA商品の製造会社としてISO9001認定取得 済みの企業を中心に選定

|

- | |

| 気候変動・自然資本 | 開示要請の強化 | 短期~ 中期 |

ステークホルダーより、気候変動・自然関連課題の取り組み開示が不十分と評価され、株価が下落

|

中 |

TCFDおよびTNFDフレームワークに沿った適切な開示

|

- |

物理的リスク

| 分類 | カテゴリー | 項目 | 発現時期 | 事業への影響 | 影響度 | 対応 | 事業インパクト |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 急性 | 気候変動・自然資本 | 気候変動による事業停止 | 短期 |

異常気象による店舗の被災や休業での機会損失

気候変動起因の自然災害(集中豪雨、台風大型化等)による店舗の休業や来店顧客の減少

|

大 |

自然災害への対応の知見共有

店舗における災害物資の備蓄

大規模災害発生時に備えた事業継続計画(BCP)管理規程の定期的な見直しと改定の実施

本社および各店舗での消防訓練、マニュアルによる教育の実施

|

- |

| 気候変動・自然資本 | 異常気象による自社拠点の損害発生 | 短期 |

台風・豪雨等に伴う被害からの復旧のための設備投資額の増加

|

大 |

自然災害への対応の知見共有

適切な付保

|

- | |

| 気候変動・自然資本 | 異常気象の激甚化 | 短期 |

自然災害により、店舗や営業所、工場の被害、休業が発生、物流網・交通網が遮断され売上高が減少

|

大 |

洪水被害を想定した新店舗・新住宅展示場の立地条件や設備配置などの考慮

水リスク評価結果をもとにした、店舗・住宅展示場への水リスク対応強化

店舗/営業所/工場の機能停止に備えた復旧マニュアルを策定済み

調達、物流系統のBCPの策定

業務、商談のIT化

商品在庫の積み増し

|

1日休業 ▲9億円 |

|

| 慢性 | 気候変動・自然資本 | 降水/気象パターンの変化 | 短期 | 降水による災害により、店舗や営業所、工場の被害、休業が発生、物流網・交通網が遮断され売上高が減少 |

大 |

洪水被害を想定した新店舗・新住宅展示場の立地条件や設備の配置などの考慮

水リスク評価結果をもとにした、店舗・住宅展示場の水リスク対応強化

自然災害の激甚化に対応するため、ハザードマップ等により拠点の危険度を評価し、事前に災害への備えとともにBCPを策定

|

1日休業 ▲9億円 |

植生、木材調達地域が変化して、木材調達コストが増加 |

大 |

森林保護に備え木材調達先を確保

|

最大値 +47億円 |

||||

| 気候変動 | 平均気温の上昇 | 長期 |

お客様の外出が減り、店舗での買い控えが発生

|

大 |

Eコマースを通じた販促を強化

オンライン相談や商談のIT化

|

猛暑20日 ▲4億円 |

機会

| 分類 | カテゴリー | 項目 | 発現時期 | 事業への影響 | 影響度 | 対応 | 事業インパクト |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 資源効率性 | 気候変動 | 再エネ導入によるコスト削減 | 短期~ 中期 |

気候変動に関わる各種インセンティブを積極的に活用し、再エネ・省エネ設備等の導入によるエネルギーコストの減少

|

大 |

店舗の屋上などを利用した太陽光発電システムの導入(売電を通じて環境負荷低減に貢献)

店舗の屋上などを利用した自家消費型太陽光発電システムの導入(電力使用量の削減)

|

売電実績 約5,000万kWh 年間電力使用料 ▲1.5億円 |

| 自然資本 | 水資源の効率利用 | 短期~ 中期 |

節水設備の導入等による水コストの減少

|

中 |

店舗における節水型設備の導入

|

- | |

| 自然資本 | リユース/リサイクルの利用 | 短期~ 中期 |

お客様から引き取った家電製品の再製品化による売上高の増加

|

大 |

リユース、リサイクル工場の増設によるサーキュラーエコノミーの推進強化

|

販売台数 +30万台 売上高 +55億円 |

|

| 製品/サービス | 気候変動 | 低排出製品およびサービスの展開 | 短期 | 省エネ家電製品の普及促進による売上高の増加 |

大 |

省エネラベリング制度における省エネ達成基準達成率100%以上の家電製品(テレビ、冷蔵庫、エアコン)の販売

定額制等の金融サービスによる経済的サポートの提供拡大

|

客数と売上の増加 |

| 気候変動・自然資本 | 消費者の嗜好の変化 | 短期 | 環境配慮型製品・サービスへの需要が高まることによる売上増加 |

大 |

全事業セグメントにおいて、環境配慮型製品・サービスの取り扱いを強化

資源循環社会の実現と持続可能な社会づくりに向けたYAMADA GREEN認定商品の販売

|

売上高 +105億円 |

|

| 短期 | 平均気温上昇による消費者需要の変化による売上増加 |

大 |

セールスエンジニアの育成、社外資格の保有推進

消費者ニーズの情報収集強化

|

- | |||

| 気候変動・自然資本 | 自然災害対策製品の需要拡大 | 短期 | 自然災害対策製品(充電池・懐中電灯・ランタン等)需要拡大による売上増加 |

中 | 災害対策製品の取扱い拡大 |

売上高 +25億円 |

|

| 気候変動・自然資本 | ウイルスや生物災害の激甚化への対応 | 短期~ 中期 |

新型ウイルス感染リスク低減、有害生物防除の需要増加 |

中 |

迅速に対応可能な体制構築

情報収集と関連製品の訴求強化

|

- | |

| 評判 | 気候変動・自然資本 | 災害時の事業継続性の確保 | 短期 | 自然災害に備えたレジリエンスな事業体制の確立によるレピテーション向上 |

中 |

大規模災害発生時に備えた事業継続計画(BCP)管理規程の定期的な見直しと改定の実施

拠点開設時の災害リスクの調査

本社および各店舗での消防訓練、マニュアルによる教育の実施

|

- |

※対象:デンキセグメント(国内店舗)

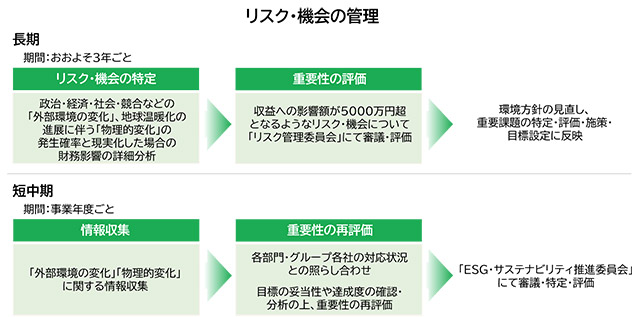

気候変動関連、自然環境や資源循環を含む環境課題などのリスクについては、当社グループの事業に影響を与える重大なリスクのひとつとして捉えており、全体的なリスク管理プロセスに統合しています。長期的なリスク・機会の評価については、おおむね3年おきにサステナビリティ推進部で脱炭素社会への移行に伴う、政治・経済・社会・競合などの「外部環境の変化」と地球温暖化の進展に伴う「物理的変化」、その発生確率とこれらが現実化した場合の財務影響の詳細分析を行い、リスク・機会を特定します。そして財務上、収益への影響が5,000万円超となるようなリスク・機会については、「リスク管理委員会」にて審議のうえ、当社グループの重要なリスク・機会として評価しています。そこで評価されたリスク・機会を踏まえ、環境方針の見直しを図るとともに、重要課題の特定・評価、主要施策、目標設定に反映しています。

一方、短中期的なリスク・機会の特定・評価については、事業年度を通じて「外部環境変化」と「物理的変化」に関する情報収集を行うとともに、各部門やグループ会社の対応状況に照らして、目標の妥当性や達成度を分析のうえ、重要性の再評価を行い、重要な見直しが生じた場合にはESG・サステナビリティ推進委員会にて審議・特定・評価しています。ESG・サステナビリティ推進委員会にて議論した内容は、取締役会へ報告します。

当社グループでは、2031年3月期までにスコープ1,2におけるCO₂排出量を2021年3月期比で42%削減するという目標を定めました。スコープ1,2の大半を占めるヤマダデンキ店舗の電力使用量の削減に重点を置いて、さらなる店舗の省エネルギー化を進めます。また、スコープ3についても項目ごとに目標を掲げ、削減に努めています。

2025年3月期の国内連結グループCO₂ 排出量のスコープ1, 2(マーケットベース), 3(カテゴリ1, 2, 3, 4, 5,6,7,11,12,14 計)について、限定的保証(国際保証業務基準ISAE3000、ISAE3410に準拠)を取得しています。