当社グループは、社会とともに成長し続ける企業グループを目指すため、具体的な行動指針である「CSR倫理綱領」に沿って、ステークホルダーの皆様への「感謝と信頼」を基盤としたサステナビリティ活動を推進しています。今後も社会課題の解決に寄与し、企業価値の向上を実現する企業であり続けるためには環境・社会・ガバナンスへの配慮が必要不可欠と認識しており、社内外において積極的に取り組むことで、持続可能な社会の実現に貢献していきます。また、“「くらしまるごと」を支える。”を実現するため、サステナビリティ課題の重要性を認識し、解決のための事業活動を行っています。当社グループでは、サステナビリティに関するリスク・機会を特定し、評価することで優先課題を洗い出し、事業活動に反映するとともに、サステナビリティ経営の確立を目指しています。

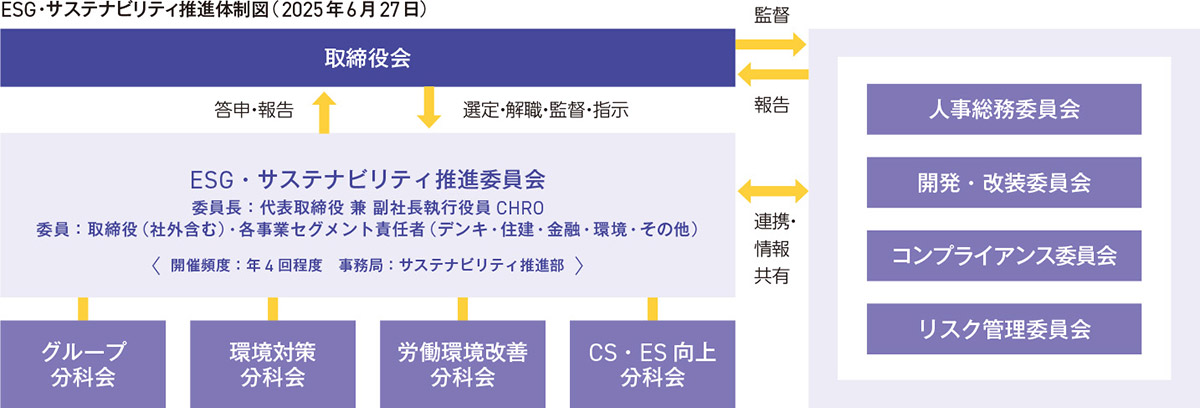

ヤマダホールディングスグループでは、環境・社会課題に関する方針・施策の審議と目標の進捗確認の場として、代表取締役兼副社長執行役員CHROを委員長とする「ESG・サステナビリティ推進委員会」を設置し、重要事項についての意思決定を行っています。また、配下にある「グループ分科会」「環境対策分科会」「労働環境改善分科会」「CS・ES向上分科会」の4つの分科会では、個別活動の内容について議論し、活動の進捗や目標の確認を行っています。そのほか、「人事総務委員会」「開発・改装委員会」「コンプライアンス委員会」「リスク管理委員会」それぞれと連携・情報共有を図る体制を構築しています。

ヤマダホールディングスグループでは、ミッション“「くらしまるごと」を支える。”を実現するため、サステナビリティ課題の重要性を認識し、解決のための事業活動を行っています。また、当社グループでは、サステナビリティに関するリスク・機会を特定し、評価することで優先課題を洗い出し、事業活動に反映するとともに、サステナビリティ経営の確立を目指しています。事業活動を通じて持続可能な社会の構築にグループ全体で貢献するため、マテリアリティと紐づく目標を策定し、達成に向けた取り組みを進めています。

ヤマダホールディングスグループは、サステナビリティ関連のリスクは事業の持続可能性にとって重大なリスクと認識しています。そのため、サステナビリティ関連のリスクは全社的なリスク管理体制に組み込んでおり、定期的にリスク管理委員会でリスクおよび機会を見直し、評価を行い、優先的に対応すべきリスクを特定します。優先度の高いリスクについては、各分科会にて対策を検討、関係部署にて対策を実施し、進捗を把握することでリスクを管理しています。

ヤマダホールディングスグループは、特定したマテリアリティごとに目標を設定し、「ESG・サステナビリティ推進委員会」において各指標の進捗状況を定期的にモニタリングしています。

当社グループでは、全社的なサステナビリティ活動を推進すべく、定期的にサステナビリティ研修を行っています。2025年3月期は、自社専用学習サイト「マイラーニング」にて、日々の業務で意識すべきサステナビリティ課題とその対応を組み込んだ説明動画を、前期に引き続きグループ会社を含めたすべての社員を対象に配信しました。

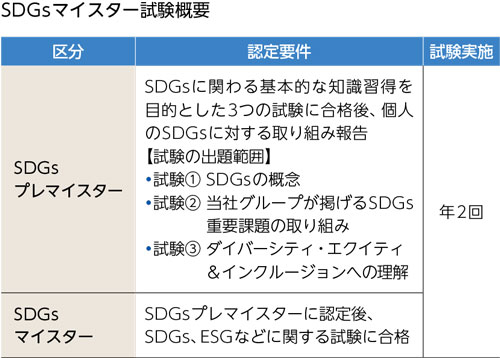

また、当社グループが掲げるマテリアリティに向き合うための教育制度として、社内認定資格「SDGsマイスター制度」を設置しており、2025年3月31日時点の制度認定者数は932名となりました。

ヤマダホールディングスグループは、お客様、株主・投資家の皆様、お取引先やビジネスパートナーの皆様、 社員や地域社会などさまざまなステークホルダーの皆様と、健全な対話を通じて、お互いが感謝、信頼し合える関係を築き、企業価値向上に努めています。

| ステーク ホルダー |

果たすべき責任 | 解決を目指す課題 | 対話方法 |

|---|---|---|---|

| お客様 | 「お客様第一主義」による経営を推進しています。お客様のご意見を伺い、組織 全体にお客様満足を浸透できるよう、社員教育を含めて継続的なサービスの向上に努めています。 |

お客様の「くらしまるごと」を支えるサービスの展開

最適な商品提案

高い接客力と提案力

|

当社グループ各店における接客

お客様相談窓口

店長への直通アンケート(お客様アンケート)

ホームページ上での情報発信

各種ソーシャルメディア

|

| 株主・投資家 | 株主の皆様からの信頼と期待に応えるため、持続的な成長を続け、企業価値を高めていくことを目指しています。 また、適時・適正・公平な情報開示を行い、積極的なコミュニケーションに努めています。 |

建設的な対話

適時・的確な情報開示

ご意見の経営への反映

透明性の高い情報開示

|

株主総会

統合報告書の発行

〈国内投資家・アナリスト向け〉

四半期ごとの説明会開催

決算説明会

個別訪問

投資家ミーティング(オンライン含む)

月次速報

〈海外機関投資家向け〉

投資家ミーティング(オンライン含む)

海外投資家向けカンファレンス参加

|

| お取引先・ビジネスパートナー | メーカーをはじめとするお取引先の皆様と、健全かつ公平・公正な関係の維持に努め、長期的な信頼関係の構築のもと、共存共栄を目指しています。 |

公平・公正な取引

持続可能なサプライチェーンの実現

健全なパートナーシップの構築

|

取引先アンケート

昇栄会(ビジネスパートナーとの対話)

商談、配送・工事会社向けの研修

|

| 社員 | 「人」が経営において最も重要であると考えており、社員が働きがいを実感できる仕組みを提供し、適正な人事評価を推進しています。同時に、社員の能力開発や労働環境の改善に努めています。 |

人材育成

働きやすい職場環境

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン

労働安全衛生

公平・公正な人事評価

|

研修・セミナー

改善提案制度

内部通報受付窓口

安全衛生委員会

エンゲージメントサーベイ

人事担当役員と直接意見交換する制度 「キャリアアップシート」

社内イントラネット

社内報「ハーモニー」

労使協議

|

| 地域社会 | 全国の店舗網を通じて地域の皆様と深い関わりを持っており、地域社会はグループの基盤であるといえます。 ヤマダホールディングスグループは良き企業市民として、地域社会と共生し、信頼関係を深めていくよう努めています。 |

信頼関係の構築

全国の店舗網を通じた社会課題の解決

|

地域復興

寄付および募金活動

各種ボランティア

陸上教室

公益財団法人山田昇記念財団の活動

リユース・リサイクル工場見学

|

| 国・行政当局 | 政府や業務の所管省庁、地方公共団体と適切な関係を保持し、経営の推進に努めています。 |

法令遵守

業界団体や政府方針への提言

|

一般社団法人大手家電流通協会や生団連(国民生活産業・消費者団体連合会)との情報交換

税務署(青色申告のポスター掲示)

警察署(振込詐欺防止、交通安全集会など)

経済産業省・財務省(各種調査)

|