当社は2022年3月期から従業員満足度調査を行い、調査結果を踏まえた課題設定と施策を実施し、社員の働きがい向上や生産性向上を目指しています。2025年3月期は従業員のエンゲージメントの測定を主題としたエンゲージメントサーベイに変更し、対象範囲をグループへ拡大しました。エンゲージメントサーベイやストレスチェックの調査結果をもとに問題をより精密に把握したうえで適切な対策を講じ、効果的に社内環境の改善を促進することを目指しています。

(S、A、B+、B、B-、C、D の7 段階評価)

対象: ヤマダホールディングス、ヤマダデンキ、ヤマダファイナンスサービス、シー・アイ・シー、インバースネット、ヤマダホームズ、ヒノキヤグループ、ハウステック、中部日化サービス、日化メンテナンス

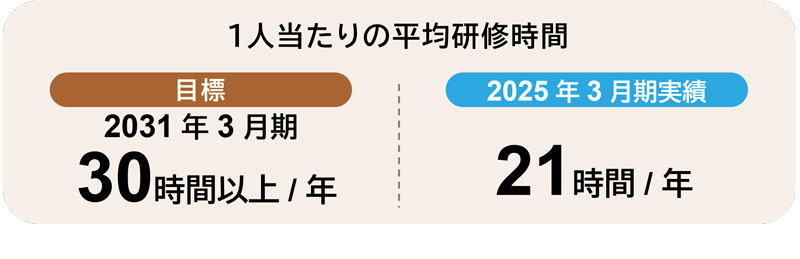

ヤマダホールディングスグループは、「くらしまるごと」戦略の推進に伴う製品・サービスの広がりや、将来的な事業領域の拡大を踏まえ、お客様の幅広いニーズに対応できる能力を持った人材の確保に努めています。人材育成面では、先の予測が困難な今の時代に合った教育制度への再構築を図るべく、「自律型組織・自律型人材の育成教育」をテーマに掲げ、人材育成に注力しています。

従来のテクニカルスキル(業務遂行能力)に加え、ヒューマンスキル(人間力)、コンセプチュアルスキル(概念化能力)の習得により、組織の活性化と未来に向けたビジョンを実践できるよう各マネジメントスキル習得段階に応じた教育を実施し、一人ひとりが能力を発揮できる教育環境を整えています。2024年6月には、次代の経営マネジメントを担うであろう社員を対象とした3 年間の研修「次世代経営塾」を開始しました。「理想の経営マネジメントを知る」をテーマに、新たな価値を生み出し、当社グループの成長に必要なあるべき姿について、受講者全員で議論していきます。

2024年4月、ヤマダホールディングスグループで659名の新卒学生の採用を行い、組織の活性化を図りました。当社グループでは、家電・家具・リフォームなどの製品とサービスの拡大に伴い、幅広いお客様のニーズに対応できる能力を持った人材の採用を進めるとともに、若い新たな人材の育成に努めています。今後も、新規事業に対応した人材、本社業務の強化を目的としたシステムなどの専門的な知識を持った人材の採用に取り組んでいきます。

ヤマダホールディングスおよびヤマダデンキでは、社内有資格制度などとの連携により、非正規社員の正社員登用制度を設けています。

ヤマダデンキでは、接客力の向上に向け、OJTによる現場教育を中心とした実践的な教育指導を行うとともに、オンライン研修やeラーニングなどを活用した体系的な研修を実施しています。また、サービスの質と精度を高めるため、店舗や配送・アフターサービス時に実施するお客様アンケートや各種ソーシャルメディアを活用し、社員教育に活かしています。さらに住環境の「くらしまるごと」サービスの充実に向け、リフォーム提案の強化の一環として、研修マニュアルの配布・社員へのインテリア勉強会など職種別の教育にも取り組んでいます。

ヤマダデンキでは、家電からインテリア、リフォームに至るまで一貫した販売サービスの促進のため、商品知識や販売手法に関する自社専用学習サイト「マイラーニング」を展開しています。また、社員が随時自主的に学べるように、実演やロールプレーイングが中心の動画配信も行っています。そのほか、人権や腐敗防止など社会・環境課題に焦点を当てたコンテンツの充実も図っており、より充実した教育環境づくりに取り組んでいます。

マイラーニングサイト画面

お客様に最適な商品を提案するために、商品知識の習得とともに、お客様のニーズを的確に把握するためのさまざまな取り組みを行っています。より具体的な提案力を身に付けるため、社外講師を招いた店舗での集合研修を行っており、2025年3月期は1,410名の社員が参加しました。

ヤマダデンキでは、お客様の暮らしの快適さや利便性の向上につなげるため、リフォーム提案の強化に取り組んでいます。家電だけでなく水回りや外装、内装、家具まで含めた「くらしまるごと」をコンセプトにした提案を行っています。お客様の住まいに対し、的確なアドバイスを行えるよう各種アドバイザーの育成を推進しています。また、お客様の住まいの増築や改築のニーズにも対応するため、専門スキルを持った社員が適切な提案を行います。

ヤマダホールディングスおよびヤマダデンキの「自らが考え、実践行動できる人材の育成~基礎であるOS部分(意識、マインド)のバージョンアップ~」を教育テーマに掲げ、階層別教育を行っています。

階層別教育体系

| 階層 | パート | 一般 | 専門職 | 課長クラス | 部長クラス | |

| 求められるスキル | •新鮮な視点 •提案力 •コミュニケーション力 •キャリアデザイン •習慣化 •自立・自律・自責 •ビジネスマナー |

•ビジネスマナー •コミュニケーション力 •ヒアリングスキル •質問力 •タイムマネジメント •メンタルタフネス •視野の拡大 •主体性 •プロフェッショナルな仕事 |

•営業効率の向上 •問題解決力 •後輩指導 •リーダーシップ •チームビルディング •モチベーションマネジメント •ティーチング •コーチング •フォロアーシップ •セルフマネジメント |

•貢献力 •提案力 •部下指導 •問題解決力 •リーダーシップ •チームビルディング •モチベーションマネジメント •ティーチング •コーチング •フォロアーシップ |

•業務マネジメント •育成マネジメント •未来創造 •分析手法 •方向性を導く •意思決定力 •経営リテラシー •財務管理力 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

|

•中途入社者研修 •オンライン商品勉強会 •商品eラーニング |

•新入社員研修 •若手社員研修 •オンライン商品勉強会 •商品eラーニング |

•中堅社員研修 •初級管理者研修 •新卒教育担当者勉強会 •ハラスメント教育 •オンライン商品勉強会 •商品eラーニング |

•初級管理者研修 •中級管理者研修 •ヤマダ・リーダーシップアカデミー •ハラスメント教育 |

• 役員・上級管理者研修 •次世代経営幹部研修 •ヤマダ・リーダーシップアカデミー •ハラスメント教育 |

|

| 専門・特別 | 新店研修 |

|||||

セールスエンジニア育成 |

||||||

サステナビリティ・SDGs教育 |

||||||

コンプライアンス研修 |

||||||

| 自己啓発 | 自己啓発学習用コンテンツ |

|||||

| 社内試験 | 社内有資格試験(年2回実施) |

|||||

| 社外資格 | 社外資格取得フォロー研修(取得推奨資格)・家電アドバイザー・スマートマスター・スリープアドバイザー など |

|||||

| 社内資格 | マイスター教育、各種マイスター(テレビ、エアコン、スマートスピーカー、デジカメ など) |

|||||

新入社員はオンライン勉強会や学習用コンテンツの配信のほか、実際の商品を使った基礎知識の習得など、当社グループの一員として必要なノウハウを学びます。2025年は入社翌日からグループ全体を対象に、会社を知るためのカリキュラムをオンラインで一斉に学習しました。役員の講話、外部講師によるマナー研修や社会人としての基礎を学んだ後、配属先での新人研修期間を経て、一人前の社員として活躍していきます。入社半年後と1年後にフォローアップ研修を行い、継続して学べる体制を構築しています。

新入社員研修

当社グループでは、企業の持続的な成長のため階層別に次世代リーダー育成に取り組んでいます。異業種交流型の研修に参加し、マネジメントの原理原則の習得やリーダー能力の向上を図っています。学んだ内容は所属長と共有し、取り組み内容の進捗確認を行っています。また、先輩社員を新入社員の育成担当として起用し、教育の手法やモチベーション管理を含めて、勘や経験に頼ることなく後輩の成長を促す役目を果たしてもらい、各自のスキル向上にもつなげています。

当社グループでは、社員研修施設「礎生塾」にて、課長以上の社員および営業部長・店長、事業会社の部長職以上の社員を対象に、階層別トップ・ミドルマネジメント研修を行っています。自律型の組織・自律型の人員の育成をテーマに、外部講師を招いてマインド研修やチームビルディング力・マネジメント力の強化などに取り組んでいます。また、他部署・他事業会社とのグループディスカッションなどを通じた越境教育にも注力しています。本研修は経営者視点の習得などを含めて当社グループの次代を担うトップマネジメント教育という目的も兼ねており、今後も研修内容の充実・拡大を図っていきます。研修は2年間の育成計画で2025年3月期は118名、累計611名が参加しました。

ヤマダデンキでは、現在526名(2025年3月末時点)のセールスエンジニアが店舗で活躍しており、夏季や年末年始、期末など配送工事件数が増加するシーズンに、家電や家具・インテリアからリフォームまでを提案できるアドバイザー兼技術者として、お客様の暮らしをより快適にすることに努めています。

商品の販売から配送、設置工事を一手に担うセールスエンジニアの育成の一環として、エアコンなどの設置作業を身に付けるための実技研修を中心に実施しています。また、セールスエンジニア全体の専門的な能力底上げを図り、資格の取得にも努めています。年間の育成計画に基づき専門講師による講義を定期的に実施し、セールスエンジニアの7割が国家資格である第二種電気工事士の資格を取得しています。

採用面では工業系の高校からの採用を強化するほか、国籍・性別問わずセールスエンジニアの育成に注力しています。

お客様が家電製品を購入される際に、製品の機能や用途、使用頻度、設置環境や嗜好などさまざまな要素を踏まえた的確なアドバイスを行うためには、社員の家電製品に対する高い専門知識が求められます。ヤマダデンキでは、家電製品アドバイザー※1、スマートマスター※2資格を中心に、多くの社員が資格取得を通じて蓄えた知識を日々の業務に活かしています。

家具・リフォーム提案に必要なスキルとして、販売士、建築士、インテリアコーディネーターなどの社外資格があり、これらの取得を含め合計16,583名(2025年3月期・合計延べ人数)が社外資格を保有しています。社外資格の取得はお客様満足度向上だけでなく、社員の仕事へのやりがいやモチベーション維持・向上にもつながることから、グループ全体で取り組んでいます。

※1 家電の販売・営業・接客のプロとして、お客様の商品選択や使用方法、不具合対応などについて的確にアドバイスするための資格

※2 スマートハウスに関連する知識として、住宅や家電、住宅設備、エネルギーマネジメントまでを幅広く理解し、お客様それぞれのニーズに合ったスマートハウス構築をサポートするための資格

ヤマダデンキでは、年功序列ではない能力主義を重視し、公正・公平で透明性のある人事評価システムを構築しており、必要に応じて評価基準などの見直しを図っています。年2 回の人事評価では、各部署の評価指標に沿って設定された個人目標に対し多段階評価を行い、各社員にフィードバックと来期の目標設定を実施しています。

当社はデンキセグメントを対象に店舗規模別の年間売上の優秀店舗、法人営業所、個人売上に対する粗利額などの上位者に対して、毎年表彰を行っています。2025年3月期は海外店舗も対象にし、優秀店舗賞など9店舗、3営業所と、ベストセールス賞など67名を表彰しました。

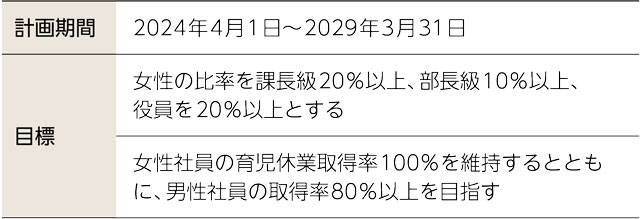

働きやすい職場環境を実現するにはワーク・ライフ・バランスへの配慮が重要であると考え、育児や介護、その他に関する充実した両立制度を整えています。ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンはグループの「成長戦略そのもの」と位置付け、多様な人材が活躍できる環境の構築を推進します。こうした職場で社員が切磋琢磨し価値ある商品とサービスを生み出し続け、ステークホルダーの皆様とともに持続的に成長していきます。

当社グループでは、すべての女性社員が自らの意思と希望に基づき、プライベートとキャリアアップを同時に果たせる職場環境の整備がさらなる企業成長の基盤になると認識しています。2024年11月には女性管理職を対象にキャリア研修を開始しました。他社の女性管理職社員との対話を通じて自身のキャリアを主体的に考え、長期的な視点でキャリアビジョンを描ける人材の育成を目指します。2025年9月からは次世代のロールモデル創出を見据え、管理職以外の女性社員を対象としたキャリアデザイン研修を開始します。

ヤマダホールディングスではLGBTQ+への理解促進を目的として、性的マイノリティに関する基礎知識から職場対応などの研修動画を作成し、自社専用学習サイト「マイラーニング」で公開することで、社員に対して多様性の受容と尊重を推進しています。

ヤマダホールディングスでは、バリアフリーを徹底しており、障がいのある社員が安心して働くことができる環境整備に努めています。配属を決定する際には、本人と面談を行い、それぞれの特性に配慮しながら職種を決定しています。2025年3月期の障がい者雇用率は2.5%でした。

当社グループでは、多様なお客様への対応強化のため国籍に関する基準を設けない採用を行っています。外国籍社員に対しては日本語検定の資格取得を支援しています。また、生団連(国民生活産業・消費者団体連合会)が定める「外国人の受入れに関する基本指針」に2023年から賛同しています。

当社は65歳の定年後、最大75歳まで勤務できる制度を導入しています。高度な技術や知識を持つシニアの人材が、社員の指導などで活躍しています。

ヤマダデンキでは、転居を伴わないエリア社員制度を運用しています。出産・育児、親の介護など、自らのライフプランや家庭環境に合わせた働き方の選択を可能にした制度となります。2025年3月期は社員の12.5%が利用しています。

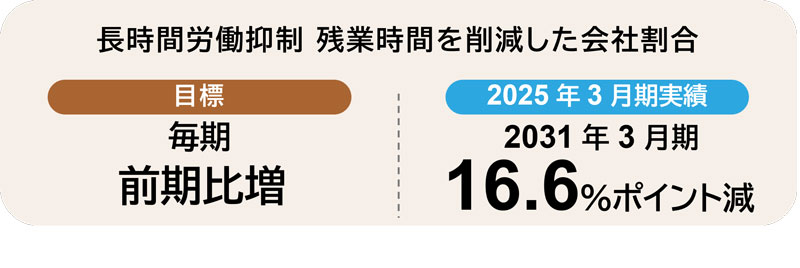

ヤマダデンキでは労働関連法の遵守に加え、業務効率化と時間外労働の削減を目的とし、終業と始業の間に休息を確保する「勤務間インターバル制度」を運用しています。

ヤマダデンキの物流センターでは週休2日制のほか、物量に応じて店舗への納品日を調整したり、カゴ台車や折り畳みコンテナを活用して1店舗当たりの納品時間を短縮しています。今後に向けて物流のDX化も進めています。

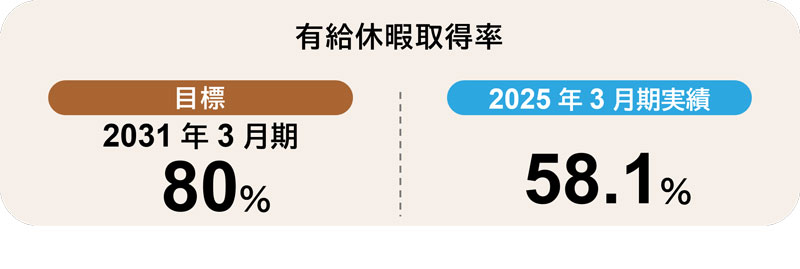

ヤマダホールディングスグループでは、社員全員が働きやすい労働環境の提供の一環として、有給休暇の取得推進に努めています。有休を半日単位で取得可能とするほか、計画有休や公休を含む連続7連休などの制度を通じて、取得率の向上を進めています。

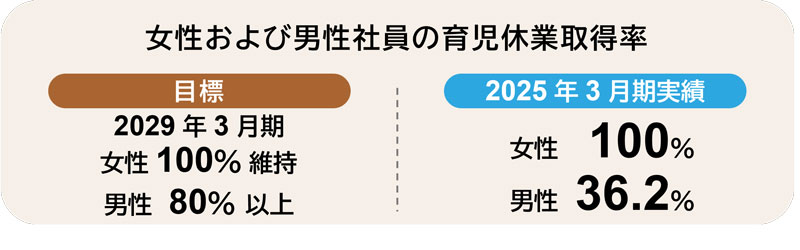

当社は男性も女性も柔軟な働き方ができるよう、育児・介護休業の取得を推進しています。男性の育児休業取得事例を社内報にて発信し、社員の意識啓発に取り組むなど、取得しやすい環境を整備しています。2025年9月からは、男性の育児休業対象者に5日間の休暇を付与する予定です。

対象:ヤマダホールディングス、ヤマダデンキ

ヤマダホールディングスの主な両立支援制度(2025年4月現在)

| 項目 | 制度 | 内容 |

|---|---|---|

| 育児 | 産前産後休暇 | 産前8週間(多胎14週間)、産後8週間(法令では産前6週間、産後8週間) |

| 出生時育児休業(産後パパ育休) | 子の出生後8週間以内にうち4週間まで取得可能 | |

| 育児休業制度 | 子が3歳に達するまで取得可能 (法令では1歳になるまで) | |

| 育児短時間勤務制度 | 子が小学校を卒業する前まで取得可能 (法令では3歳まで) | |

| 子の看護等休暇 | 子が小学校を卒業するまで取得可能(法令では小学校3年生まで) | |

| 介護 | 介護休業制度 | 要介護状態の家族1人につき184日まで取得可能(法令では93日まで) |

| 介護休暇制度 | 要介護状態の家族1人につき年間5日間、2人以上の場合には、10日取得可能 | |

| 介護短時間勤務制度 | 要介護状態の家族1人につき、最長3年まで取得可能 | |

| その他 | 中抜け勤務シフト制度 | 私事都合により所定の休憩時間を超えて勤務を外れることができる。中抜け前後の勤務時間合計が、所定の労働時間になる範囲で利用可能 |

| 生理休暇 | 女性社員が生理日に、著しく就業に困難な時は請求により休暇を認め、通常賃金を支給する | |

| 失効年次有給休暇 積立制度 | 時効にて消滅した年次有給休暇を最大60日まで積立てることができる。本人から事前の申し出により、年次有給消化後、本人の傷病および不妊治療による欠勤、介護休業規程に定められた対象家族を介護および看護をする場合に利用できる | |

| ふるさと人事制度 | 総合職として業務にあたる社員は、全国の各拠点へ転勤する場合がある。転勤者については、転勤先で一定期間勤務すると、元の拠点へ戻ることができる | |

| 連続休暇 | 年間で7連休の連続休暇を取得可能 | |

| 女性労働者が、母子保健法による保健指導又は健康診査を受けるための特別休暇 | 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週の間は2週に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回とする | |

| 地域限定エリア社員制度 | 転居を伴わない地域限定エリア社員制度 | |

| 再雇用制度 | 育児や介護等の事由で退職せざるを得ない社員が職場復帰できる制度(5年以内) |

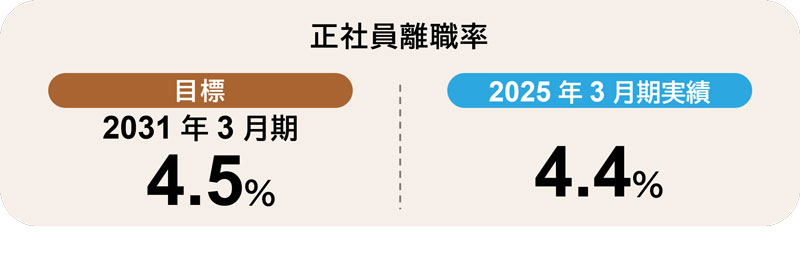

人手不足が深刻化する中、便利で快適なサービスを提供し続けるために、DXの推進による業務効率や労働生産性の向上が必要です。また、社員の定着率向上や業務改善促進には働きやすい環境の整備が重要と認識し、改善を図っています。

ヤマダホールディングスおよびヤマダデンキの労働協約対象者となる社員は労働組合に基本的に全員加入となります。労働組合への加入率は75.9%です。労使間の対話促進のため、毎月1回、労使協議会を開催しています。経営側および組合との情報共有、労働条件に関する課題解決に向けた話し合い、活動の報告などを行っています。

ヤマダデンキでは、社員の老後の所得確保と生活の安定に向けた自主的な努力の支援などを目的として、社員限定の企業型確定拠出年金制度「ヤマダのCoDeCo」を運用しています。節税メリットと運用メリットを活用して将来のために積み立てる年金制度です。節税メリットとしては、給与から税金や社会保険料が引かれていますが、「CoDeCo」の掛け金には税金や社会保険料がかかりません。また運用については、現在、定期預金は年間で0.275%程度の利息ですが、「CoDeCo」の利用者は平均2.47%の運用益があり、さらに運用益は非課税となっています。